エナメル絵付はじめました

Bellecapri Aiya’s Designのコラージュ・キャバレー

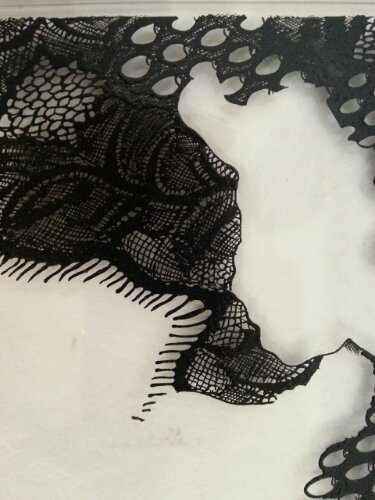

アール・デコ調の作品、サイズ440x330 A3程度のサイズ

細密な線描き、レース模様から描き始めましたが・・・

今日は、ここまでしか描けませんでした

V’s

エナメル絵付はじめました

Bellecapri Aiya’s Designのコラージュ・キャバレー

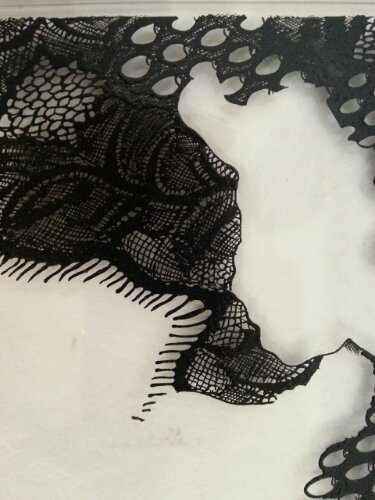

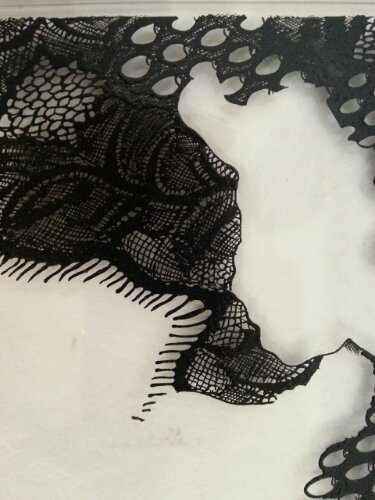

アール・デコ調の作品、サイズ440x330 A3程度のサイズ

細密な線描き、レース模様から描き始めましたが・・・

今日は、ここまでしか描けませんでした

V’s

ガラスが入荷、

ガラスが入荷、

クッション材代わりにギュウギュウ詰めにされていた 新聞たたみしてます。

以前(20年も前の話ですが)は、箱の処理に困り宅配便で問屋さんに送り返したり

宅配業者に頼んで処理してもらったりした事も有りましたが

大半は、箱に体ごと入って新聞を踏みつぶしてなるべくコンパクトにして可燃ゴミで処理していました。

ここ最近、新聞は一枚一枚たたんでリサイクルするように心がけています。

色々と考え事しながら、大箱に詰め込まれていた新聞を畳むのには小一時間掛かります。

時給換算だと結構なお値段の新聞紙?

V’s

丸の内・JPタワー内の 来春オープンする店舗で壁面を飾る積層ガラス・プロジェクト

総重量:約1000kgのt8フロートガラスを6000ピース程に切り分けるための下準備

まずは390ミリ幅に 80枚、 170ミリ幅に 80枚

それを50ミリ幅に、そして25ミリ幅に ウエーブカット

更にコバ処理という段取りで1月末迄に仕上げる予定なのだが・・・

コンフィティー、ストリンガー、カレットをパラパラと散らして電気炉で焼成して作ったガラスシートを

ステンドグラスパネルに取り入れました。

FL5の既成ベベルパーツや、FL8を磨いて作ったベベルパーツも組み込みます。

ボチボチとガラスカットを始めてます。